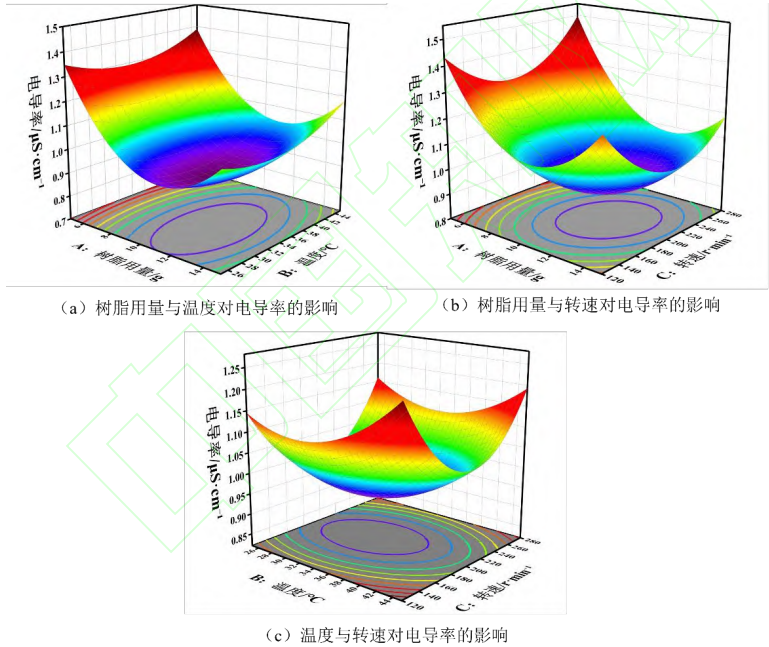

導語:面對鋰電池產業爆發式增長帶來的N-甲基吡咯烷酮(NMP)廢液處理難題,蘭州理工大學石油化工學院團隊在《化工進展》發表重要研究論文,系統探索了離子交換樹脂法深度脫除NMP廢液中金屬離子雜質的技術路徑。

該研究篩選出性能優異的Tulsimer?

T-42H樹脂,并通過Box-Behnken響應面法優化工藝條件,為實現電子級NMP的低能耗回收提供了科學依據。

背景:NMP回收——鋰電產業綠色發展的關鍵挑戰

NMP作為鋰電池電極漿料制備的核心溶劑,具有低毒、高沸點、強溶解性等優勢。然而,涂布過程中NMP的揮發形成了需處理的廢液。隨著鋰電池產能增長,構建NMP循環利用體系對降低資源消耗和環境污染具有重要意義。

核心瓶頸在于金屬離子深度脫除:

NMP純度,尤其是其中殘留的微量金屬離子(如Cu2?、Fe3?、Zn2?),直接影響電池涂布質量和電化學性能。傳統依賴的減壓精餾技術雖能提純,但存在顯著局限:

高能耗: 持續加熱過程能耗巨大。

溶劑變性風險: 高溫可能引發NMP分解或聚合。

低濃度離子去除效率有限: 對廢液中痕量金屬離子的脫除能力不足。

因此,開發高效、節能、能深度去除多種痕量金屬離子的新技術,是提升NMP回收品質、保障電池性能的迫切需求。

創新探索:離子交換樹脂法的系統研究

研究團隊創新性地將目光投向離子交換樹脂技術。該技術利用樹脂功能基團(如磺酸基-SO?H)與溶液中金屬陽離子的置換反應實現選擇性吸附,并可通過再生實現循環利用。其應用于NMP廢液凈化的潛在優勢顯著:

低能耗潛力: 常溫常壓操作,大幅降低能耗。

規避熱變性風險: 避免高溫對NMP的潛在破壞。

深度凈化潛力: 特別適用于低濃度離子的高效去除。

本研究旨在通過系統的實驗篩選和工藝優化,驗證該技術在NMP廢液金屬離子深度脫除中的可行性與效能。

核心研究發現:優選樹脂與卓越性能

研究團隊對六種大孔型陽離子交換樹脂(D001、強酸001x7、732、D401、D751、Tulsimer?

T-42H)進行了詳盡的靜態吸附性能評估。

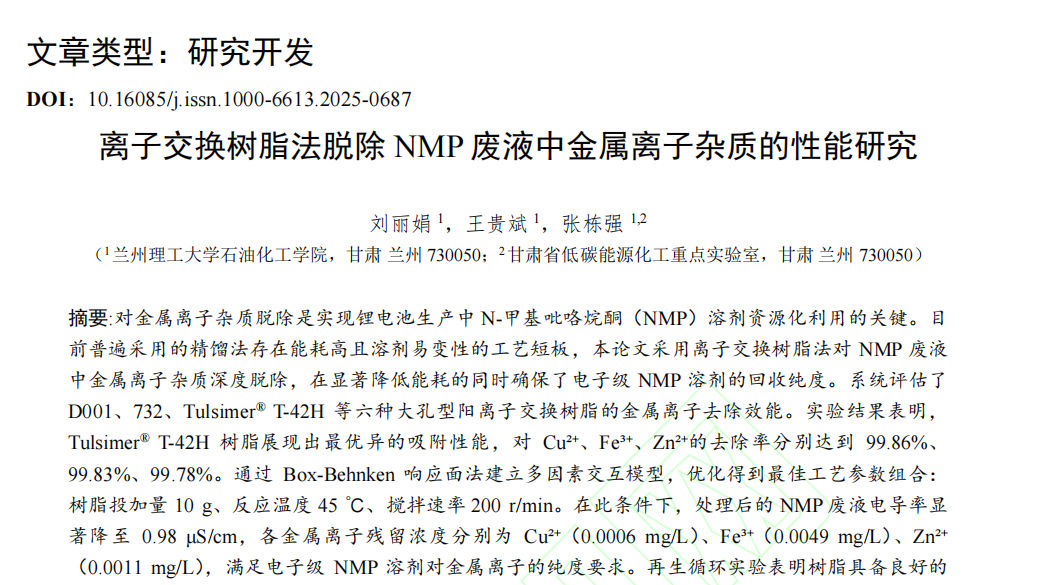

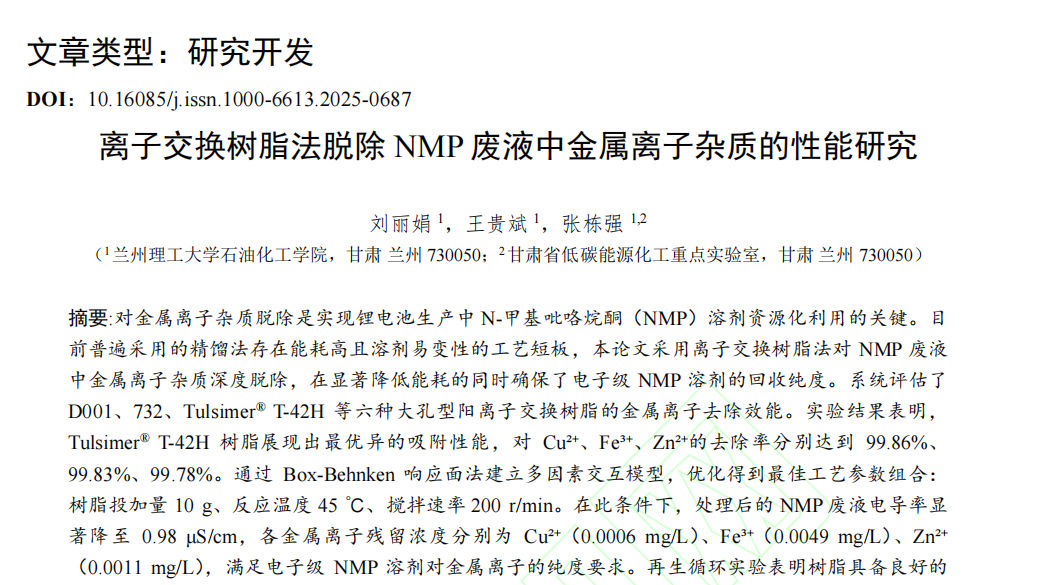

性能對比: 在相同條件下處理某新能源電池企業提供的NMP廢液(初始電導率3.58

μS/cm),不同樹脂表現出顯著差異。D001、強酸001x7、732、T-42H等磺酸基樹脂效果較好,其中Tulsimer? T-42H樹脂表現突出。

(圖片清晰展示了T-42H樹脂在降低電導率方面的卓越表現)

數據驗證: ICP-OES檢測證實,T-42H樹脂對廢液中主要金屬離子的去除率驚人:

Cu2?: 99.86% (殘留 0.0006 mg/L)

Fe3?: 99.83% (殘留 0.0049 mg/L)

Zn2?: 99.78% (殘留 0.0011 mg/L)

純度達標: 處理后廢液電導率降至0.98 μS/cm,遠低于高純度分析純NMP的標準(1.13

μS/cm),能夠滿足電子級NMP溶劑對金屬離子的純度要求。

工藝優化:響應面法精準導航

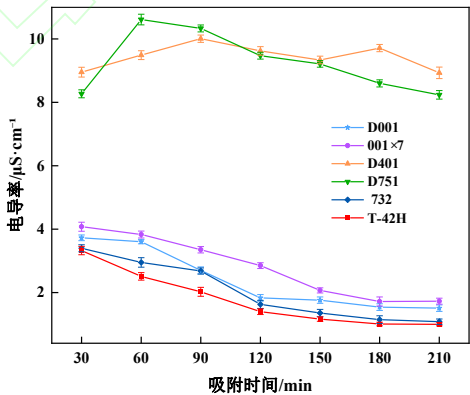

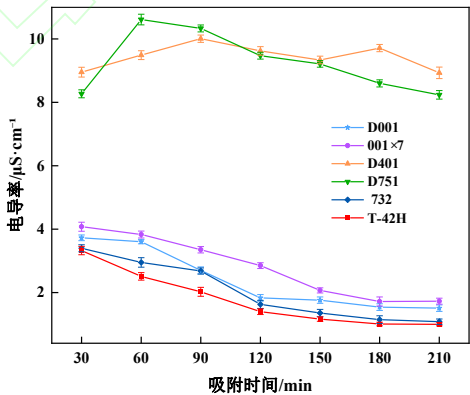

確定T-42H為優選樹脂后,研究團隊采用Box-Behnken響應面設計,深入研究了樹脂投加量(A)、反應溫度(B)、攪拌速率(C)三個關鍵因素對吸附效果(以電導率為響應值Y)的影響及交互作用。

模型構建: 建立了高度顯著的二次回歸模型(F值=70.44, P<0.0001, R2=0.9891),精準預測了工藝效果。

因素影響:

方差分析表明,樹脂投加量(A)影響最大(P<0.0001),溫度(B)次之(P<0.05),轉速(C)影響相對較小。因素重要性排序:A > B

> C。

交互作用: 響應面圖清晰揭示了AB(樹脂用量-溫度)、AC(樹脂用量-轉速)之間存在顯著的交互效應。

(圖片直觀展示了各因素及其交互作用對目標響應值的影響)

最優參數: 模型預測并經實驗驗證,在樹脂投加量10g (處理200mL廢液)、反應溫度45°C、攪拌速率200 r/min條件下,電導率~0.98

μS/cm。

再生性能與經濟性評估

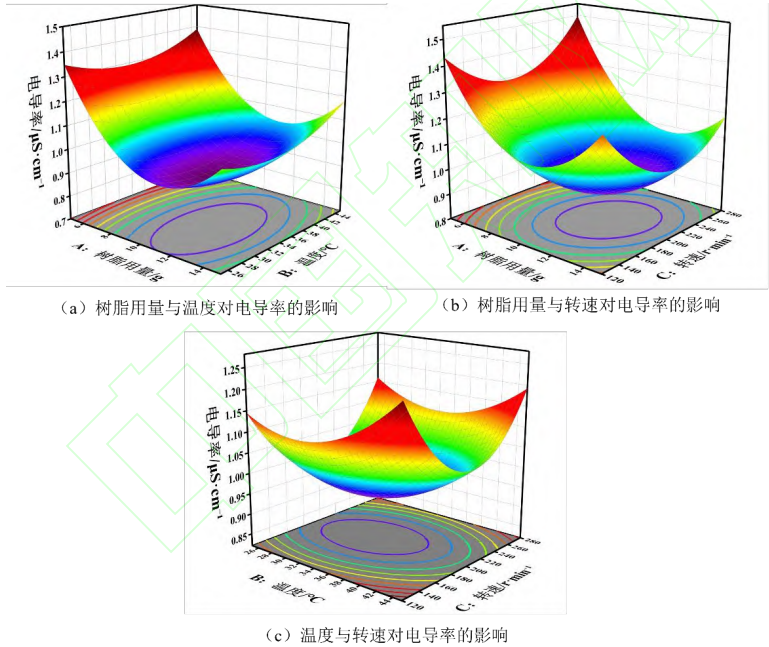

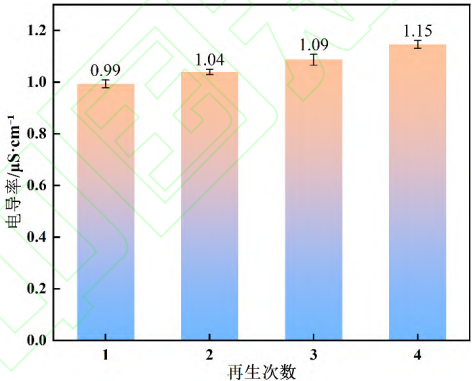

技術的可持續性至關重要。研究團隊對吸附飽和的T-42H樹脂進行了再生循環實驗:

再生方法: 采用1 mol/L HCl溶液進行再生。

循環表現: 如圖所示,樹脂經歷4次吸附-再生循環后,性能雖有輕微下降(第4次處理后電導率升至1.15

μS/cm),但前3次循環后,處理液的電導率穩定保持在1.13 μS/cm以下。

(圖片證明了T-42H樹脂良好的重復使用性)

結論: T-42H樹脂展現出良好的重復使用性,為其實際應用的經濟性提供了有力支持。

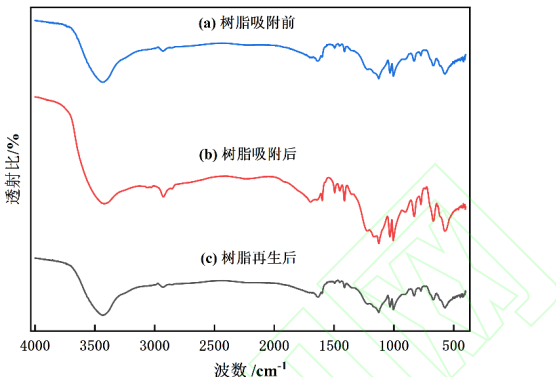

機理闡釋:離子交換過程分析

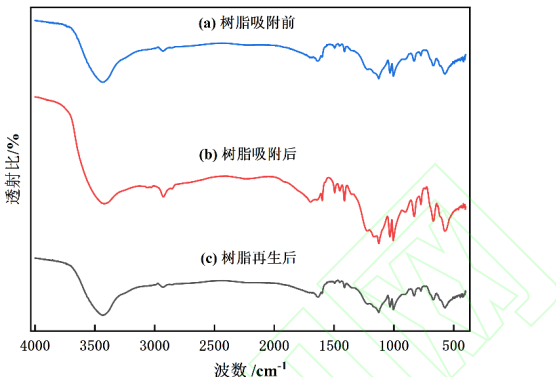

通過傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)分析,研究團隊深入闡釋了吸附與再生機理:

吸附過程:

樹脂磺酸基團(-SO?H)上的H?與溶液中的金屬陽離子(Cu2?、Fe3?、Zn2?)發生離子交換,光譜中出現的金屬-氧(M-O)鍵特征峰(~424-444

cm?1)證實了配位作用。

再生過程: 高濃度H?(來自HCl)將吸附的金屬離子置換下來,使樹脂恢復為H?型,磺酸基團特征峰恢復,實現再生。

FT-IR譜圖變化為離子交換機理提供了直接證據

研究價值與應用前景

蘭州理工大學的這項系統研究具有重要的科學價值和應用潛力:

技術可行性驗證: 系統驗證了特定離子交換樹脂(T-42H)在深度脫除NMP廢液中多種痕量金屬離子方面的卓越效能(去除率>99.7%)。

工藝優化范式: 成功應用Box-Behnken響應面法,為復雜多因素體系的工藝優化提供了高效、精準的研究范例。

潛在優勢顯著:

相較于高能耗精餾法,該技術路線在低能耗(常溫操作)、高純度(達電子級標準)、操作安全(規避高溫風險)和可持續性(樹脂可循環)方面展現出巨大潛力。

推動綠色循環:

為鋰電池產業構建低成本、高效率、環境友好的NMP廢液回收-再生-回用閉環體系提供了強有力的技術支撐選項,契合國家“雙碳”戰略目標。

劉麗娟、王貴斌、張棟強研究團隊在《化工進展》發表的這項研究,通過嚴謹的科學實驗和先進的優化方法,充分證明了離子交換樹脂法在深度凈化鋰電池NMP廢液、高效脫除多種痕量金屬離子雜質方面的技術可行性與顯著優勢。

該研究不僅篩選出高性能樹脂、優化了關鍵工藝參數,還闡釋了作用機理并驗證了樹脂的再生性能。這些研究成果為開發下一代低能耗、高效率的NMP回收技術奠定了堅實的科學基礎,為鋰電池產業的綠色、低碳、可持續發展注入了新的科技動力。

未來研究可進一步聚焦于動態柱實驗、長期穩定性考察及中試放大,推動該技術向產業化應用邁進。

了解工藝詳情或相關案例

請掃描下方二維碼

技術熱線:400-838-81514

北京總部:

北京總部: